Die Symptome sind aber nicht auf eine Jahreszeit begrenzt, sondern fortwährend. Ursache ist eine überempfindliche Reaktion unseres Immunsystems, jedoch weder auf Pflanzen noch auf Hausstaub, sondern auf die darin enthaltenen Kotbestandteile von Hausstaubmilben. Letzteres sind mikroskopisch kleine Spinnentiere, welche in unserem Hausstaub leben und sich von Hautschuppen ernähren.

Es lohnt sich ein Blut- oder Haut-Test auf verschiedene Allergene machen zu lassen, um den Verdacht zu bestätigen.

- Lüften Sie Innenräume kurz aber regelmässig

- Waschen Sie Bettwäsche wöchentlich bei 60 °C

- Es gibt Milbenschutzbezüge für Matratzen, Duvets und Kopfkissen

Schon gewusst?

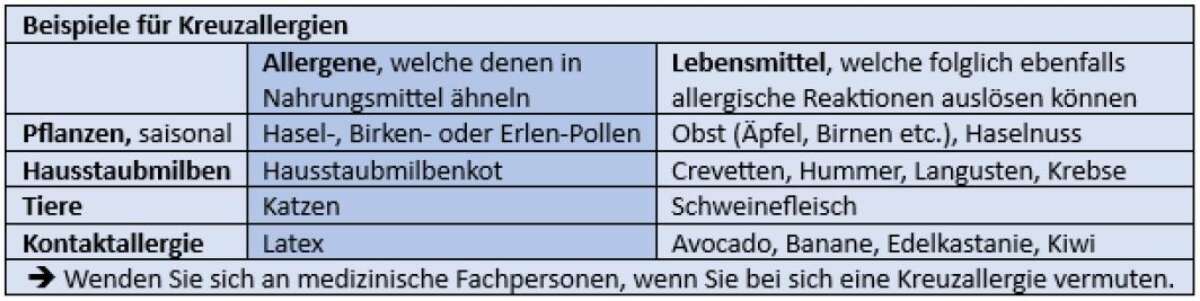

Es kann vorkommen, dass sich nebst einer bestehenden Allergie auch plötzlich allergische Reaktionen auf Stoffe in Nahrungsmittel oder Ähnliches zeigen, welche den ursprünglichen Allergenen sehr ähnlich sind. Man spricht dann von einer Kreuzallergie.